オートストレーナお役立ち

Useful blog

猛暑で“目詰まりリスク”が急増! 次の夏までに備えるべきこと

Menu

1. 熱交換器まわりで今、起きていること

2025年の夏は、最高気温の更新や熱中症のニュースが連日報じられ、まさに記録的な猛暑となりました。

その裏では、設備会社や工場の現場からこんな相談が急増していました。

「熱交換器が、例年よりも早く・頻繁に詰まる」

「冷却能力が足りず、夏だけ運転が不安定になる」

数年前までは、「夏は負荷が高いから、多少詰まるのは仕方ない」

で片付いていた話でしたが、しかしここ最近では、猛暑の長期化と冷却需要の変化により、問題の質が変わりつつあります。

2. 世界的な気温上昇で『冷やしきれない』が課題に

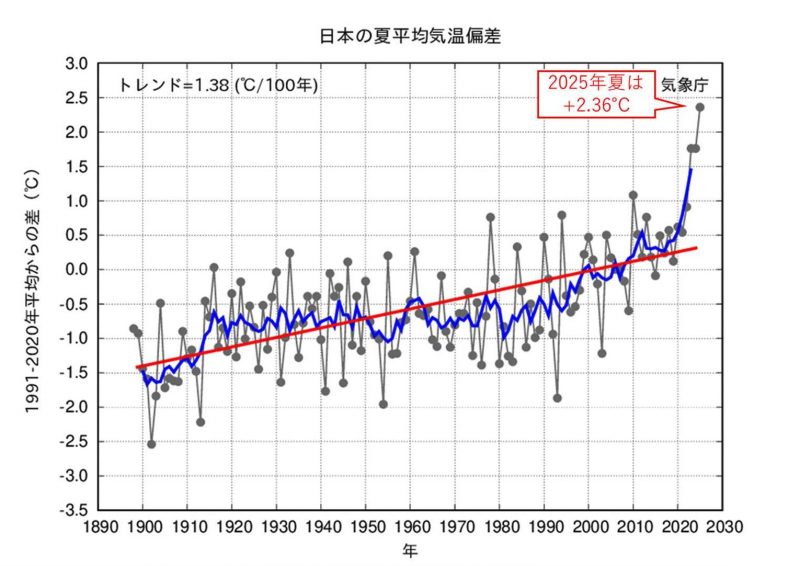

気象庁のデータによると、最近6年(2019〜2024年)はすべて歴代6位以内の高温。

さらに、2025年夏(6~8月)は梅雨明けが記録的に早く、日本の平均気温は過去2年(2023年・2024年)を上回り、観測史上最高となりました。

冷房負荷は気温が上がるごとに数パーセント上昇すると言われています。たった数%?と思うかもしれませんが、ビル全体や生産設備レベルでは“冷却の限界”に直結します。

出典:気象庁『日本の年平均気温僅差』

3. 大型施設の空調でも「目詰まり」問題が勃発

ある設備会社から、こんな相談がありました。

「大規模駅施設のリニューアルに合わせて空調を見直したい。夏場だけ冷却負荷が跳ね上がり、熱交換器まわりの目詰まりが運転に影響してしまう。」

駅ビルや複合施設では、真夏だけではなく、初夏から晩秋までの長期間にわたって冷房をフル稼働する今までにないケースが増えてきています。

しかし、長時間の運転+高い外気負荷が重なると、熱交換器や、その前段の保護フィルターの汚れ・目詰まりは一気に進みます。

以前は「多少詰まっても冷やせる余力」がありましたが、近年の猛暑ではその余力が失われつつあります。

つまり、「詰まる=止まる」可能性が現実的になってきたのです。

4. 産業設備でも冷却不足が深刻化

これは、空調だけの話ではありません。

工場設備でも「冷却が追いつかない」問題が深刻です。

特に以下の設備では夏場に冷却能力の限界が顕著です。

・水を使う化学プロセス

・電気エネルギーで行う分解・反応プロセス

・再生可能エネルギー関連設備 など

特に問題なのが昔ながらの開放式冷却塔です。外からのゴミや浮遊物が冷却水へ混入しやすい構造になっていて、以下の負のループを招きます。

→ 冷却水の汚れ → 熱交換器の詰まり → 冷却能力の低下 → 冷やせない → 生産停止リスク

特に今年の猛暑では、「これまでギリギリ動いていた設備」が一気に限界を迎えるケースも目立ちました。

5. これからはますます「目詰まりに強い設備」が必須

冷却塔を密閉式に切り替えれば異物混入は減ります。

ただし、

1.設備更新に高コスト

2.既存建物のレイアウト制約

3.停止できない設備が多い

といった理由で、簡単には切り替えられません。

そこで、最も現実的な対策として注目されているのが、「既存設備に後付けできる、ろ過装置の強化」です。

熱交換器の性能を左右するのは、熱交換器そのものは当然のことながら、設備に取り入れらる水がどれだけキレイかということです。

冷却水の清浄度が上がるだけで、目詰まり速度は大幅に低下し、冷却効率も安定します。

6. 来夏に向けて、冬の間に準備

今年の猛暑は、決して例外ではありません。

地球温暖化のトレンドを踏まえると、来年・再来年も今年の猛暑レベルが続いていく可能性があります。

猛暑を前提として“目詰まりをさせない”対策を組む必要があるのです。

今から準備すべきポイントは次の3つです。

1.冷却塔が開放式か、密閉式かを確認する

2.冷却水のろ過レベル(濁度・捕捉粒径)を見直す

3.熱交換器の目詰まりが今年どうだったかを棚卸しする

特に、「去年より詰まりが早かった」「洗浄頻度が増えた」という現場感覚があれば、早めの対策が必須です。

7. 安定運転を支える現実解は、オートストレーナ

熱交換器まわりのトラブルは、今年から急に増えたわけではありません。

ただ、ここ数年の気温上昇で今までより急激に詰まりやすく、止まりやすい環境に変わってきました。

猛暑が長期化する時代において、冷却設備の安定運転を支えるのは、確実な「水のろ過」。

その中でも、自動洗浄可能なオートストレーナは、現場の負担を減らしながら運転安定性を確保できる現実的な解決策として注目されています。

【ボールフィルターのオートストレーナの特徴】

・微細なゴミも確実にキャッチ

・連続ろ過と自動洗浄を同時に実行

・既存設備に後付けしやすい

来夏の安定運転を左右するのは、冬のうちの堅実な一手です。

ボールフィルターはその一手として確かな効果を発揮します。